クリックできる目次

〜🌿手放すことで、ととのう〜

私たちは、いつの間にか「がんばること」が当たり前になっています。

家族のため、仕事のため、誰かの期待に応えるために、

少し無理をしてでも前に進もうとする。

けれど、ふと立ち止まったとき、

「こんなにがんばっているのに、なぜ苦しいんだろう」

そう感じたことはありませんか?

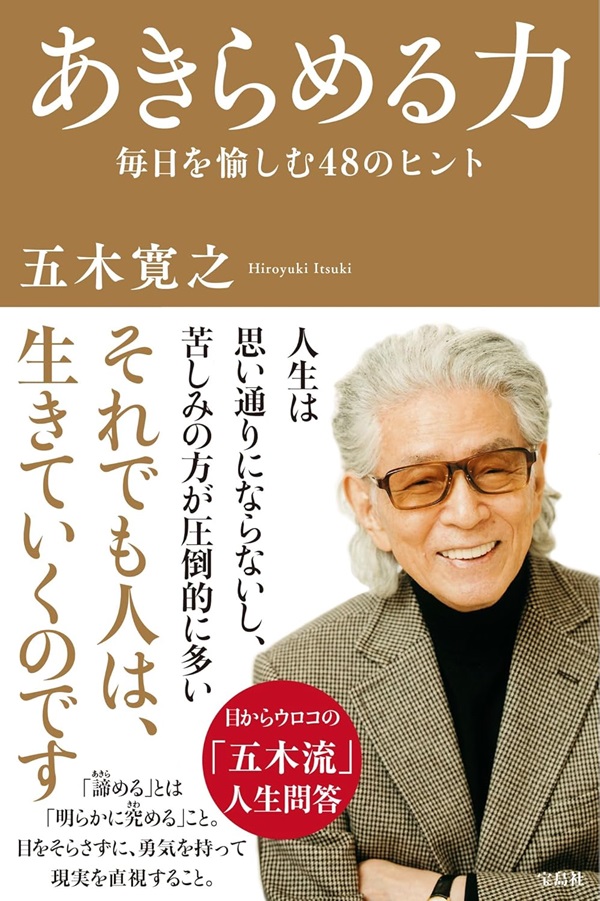

そんなときに出会いたい一冊が、

五木寛之さんの『あきらめる力』(PHP新書)です。

「あきらめる」は“投げ出す”ことではない

五木さんが語る「あきらめる」は、

一般的な“もうダメだ”という意味ではありません。

もともと「あきらめる」という言葉は、

「明らめる(あきらめる)」――つまり“明らかに見極める”こと。

どうにもならないことを受け入れ、

自分の力では変えられない現実を静かに見つめること。

それこそが、本当の意味での「あきらめる力」です。

私たちは、努力すればなんでも変えられると思いがちですが、

実際には、思い通りにならないことのほうが多いもの。

その現実を“負け”と捉えるのではなく、

「見極めて手放す」ことで、初めて心が軽くなる――

そんな生き方を、著者は静かに勧めています。

「あきらめ下手」な現代人へ

五木さんは、「現代人はあきらめ下手だ」と言います。

努力・前向き・根性といった言葉が並ぶ社会では、

“あきらめること=悪いこと”と教えられてきました。

でも、どれだけ頑張っても叶わないこと、

努力ではどうにもならない現実は、誰にでもあります。

そんなとき、無理に頑張り続けるより、

「ここまでやったから、もういい」と区切りをつける勇気。

それは逃げることではなく、

“自分を守る知恵”なのだと、この本は教えてくれます。

あきらめると、心は自由になる

執着を手放したとき、人は不思議と自由になります。

「こうあるべき」「もっと頑張らなきゃ」という思いを降ろすと、

小さな幸せや安らぎが、ふっと見えてくる。

五木さんはこれを「人生の下山の思想」と呼びます。

若い頃のように上を目指すのではなく、

穏やかに“降りていく”生き方。

力を抜いて、静けさの中に身を置く。

それは、やすらぎの里で過ごす時間にも似ています。

断食で“食を断ち”、

温泉で“力を抜き”、

自然の中で“何もしない”。

その「手放す時間」が、心と体をととのえてくれるのです。

あきらめの先にある、希望

五木さんは言います。

「あきらめることは、希望を失うことではない。」

むしろ、あきらめたときに初めて、

現実の中にある“ささやかな幸せ”に気づけるのだと。

“希望は、あきらめの先にある”。

この逆説に、深いやすらぎがあります。

無理に前向きにならなくてもいい。

悲しみや迷いを抱えたままでも、

人は静かに生きていける。

あきらめる力とは、

がんばりすぎる自分をやさしく解放する力なのです。

🍃 おわりに

「手放す」「降りる」「委ねる」――

どれも、やすらぎの里で大切にしている言葉です。

断つことで、休める。

休むことで、気づける。

頑張ることを少し手放したとき、

“今ここ”にある小さな幸せが見えてきます。

もしかしたら、

それが本当の「ととのう」ということなのかもしれません。

👉【休んでも抜けない疲れ】「気づく→整える」体系的リカバリー

資料ダウンロード・空室確認

やすらぎの里3館の詳細やプログラム内容は、資料ダウンロードか空室確認・予約ページからどうぞ。

最近のコメント